ボン「弦が13本あるっていうのはわかったんですけど、どうやって音をあわせるんですか?」

さぴ「洋楽器用の電子チューナーで合わせるよ」

ボン 「アルファベットだ!Cは確か……ドですよね?」

さぴ 「そう。これは英米式でCDEFGAB(ドレミファソラシ)って表示されるん。、ちなみにドイツ式はCDEFGAHになるよ」

ボン 「お箏も、ピアノみたいにドレミファ…で合わせるんですか?」

さぴ 「ポップスとか弾く曲によっては、ドレミファ音階で調弦するときもあるけど、

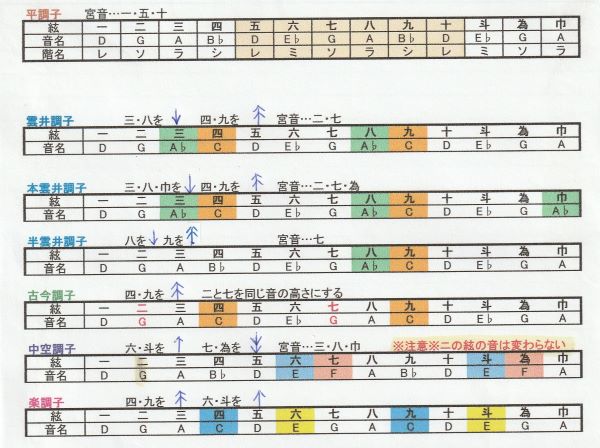

お箏には平調子(ひらぢょうし)っていう基本の調弦があるんや」

ボン 「平調子?」

さぴ 「うん。ピアノでは『ドレミファソラシド』の7つの音の並びが続いてるやんな?お箏は『ミファラシドミ』の5つの音の並びになってるんやで」

ボン 「音の並び?」

さぴ 「まずは上の鍵盤見てみよか。黒い鍵盤と白い鍵盤があるよな?黒い鍵盤1つが半音。

半音2つで一音(全音)になるんや」

ボン 「ええっと…あ、ホントだ!」

さぴ 「この音程関係が、どの弦から始まっているかによって調子が変わってくるよ」

ボン 「じゃあ、平調子はどうなってるんですか?」

さぴ 「平調子は一・五・十から始まってるよ。

ちなみにこの『ミファラシレミ』のある初めの音を宮音(きゅうおん)て呼ぶんや」

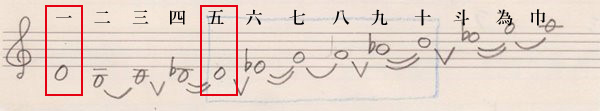

ボン 「そうなんですね~あれ?でも、一の弦は違いますよ。五線譜を見たら、五と同じ音の高さになってるし……」

さぴ 「もともと、一と五は同音、つまり音の高さが同じなんや。『一は五の乙』(オクターブ下)とか楽譜に書かれてへん限り、同音のまま調弦をとるんや。

一・五・十、二・七・為、三・八・巾がそれぞれ同音、またはオクターブの関係になってるよ」

ボン 「ふむふむ。慣れるまではちょっと難しいなあ…ところで、この5音階って、どこからきたんですか?」

さぴ 「もともとお箏は雅楽で入ってきたものなん。楽箏(雅楽の箏)は合奏ではリズム楽器とされてて、1人で練習する時には、篳篥(ひちりき)の歌を歌いながら演奏してたとか。

それが箏の組歌、つまり俗箏の始まりと考えられてる。

楽箏の調弦の中に『平調』っていう調弦があるんやけど、それが俗箏の調弦の基になってるん。

現在の楽調子(がくぢょうし)がそれに当たるよ」

ボン 「楽調子?」

さぴ 「陽音階と陰音階のうち、陽音階、つまり明るい感じの調弦やな」

ボン 「平調子以外にもいろいろあるんですね」

さぴ 「うん。楽調子以外でよく見かけるのは、雲井調子、本雲井調子、半雲井調子、中空調子とかかな。ちなみに宮音は、雲井調子が、二・七・為で、中空調子が、三・八・巾やで」

ボン 「ひええぇ~っ!頭こんがらがりそう!」

さぴ 「平調子が基本やから、そこから上げ下げする音を覚えておけば、調弦替えもすぐにできるようになるで」

ボン 「はあい!早速弾いて覚えようっと☆」